下経田の雨乞い石

下経田の雨乞い石

「あした天気になあれ。」と歌にもあるくらい、大人にとっても子供にとっても、あしたの天気は気がかりなものですね。その待ちのぞむ晴天もあまり長く続きすぎると、たまには雨のほしくなるときもあります。この石はそんなときに使われました。

下経田浄徳寺前にある石がそれです。

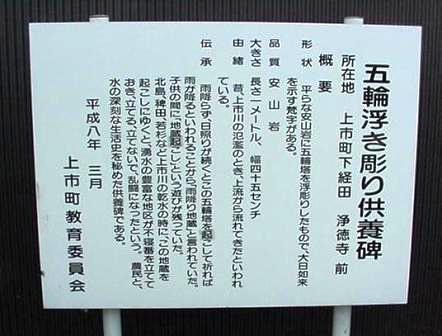

平らな安山岩で五輪塔が浮き彫りにしてあり、大日如来を示す梵字が書かれています。昭和34年に五輪浮彫供養碑として町の文化財に指定されました。

大きさは1メートル、幅45センチメートルで、雨がほしくなれば、ふだんは横になっているこの石をおこしてお祈りすれば雨がふるといわれます。それでだれ言うとなく、「雨ふり地蔵」あるいは「雨乞い石」というようになりました。

むかし、上市川がはんらんした時、上流から流れてきたものだといわれています。

むかしの上市川は今とは流れ方がちがい、山の合間から平地へ出ると、山は諸方へ、幾筋にも分かれていました。本流と思われるものには、極楽寺村から北島、稗田の南方の低い所を通り、法音寺・正印の間を通り、川原田で白岩川に注いでいたものだそうです。そしてこの川はたびたびはんらんしました。その時流れてきたものと思われます。

ところで、この石のある下経田は水には不足のない所ですが、近くの若杉・稗田・北島はいつも水不足になやまされていました。そこで幾日も日照りが続き、雨がほしくなると、水不足の村の人たちがこの石をおこしにやってくるのです。しかし、地元では逆に、いつも水がたくさんあり、これ以上水がくると困るので、「寝ずの番」といって、夜ねないで見張りをする人をたてました。そして、こっそり石をおこしにやってきた者と大乱闘になったこともあるそうです。

今では、多目的ダムもできて、どこもむかしのような深刻な水の心配はなくなりましたが、こうしてみると、この石は、農民と水との長い深刻な生活史を秘めた因縁のある供養碑ですね。

(上市のむかしばなしP.80より)